この記事は、Kyoto University Advent Calendar

の4日目の記事です。

はじめに

お久しぶりです。PiBVT です。 今年は未踏やら研究室配属やら濃厚な1年でした。

今年度で4回生となり、うまくことが進めば学部を卒業できるはずです。 せっかくなので、4年間の大学生活を振り返ってみたいと思います。

注意

圧倒的ポエムなので、こういった記事が嫌いな方は申し訳ありませんがブラウザバックの方をお願いします。

時系列順に振り返る大学生活

適当に1年ずつ振り返っていきます。

1回生の前期が怒涛すぎて2回生以降は手抜きです。

大学 0 回生

高校生の時は地方の県立高校で部活(柔道)をしつつ家では勉強、外に遊びに行くことはほとんどない(行く場所もない) ような生活でした。 高校生までは地元の古くからの友人も多く、それは楽しい毎日を送っていました。 自宅から高校まで往復で 25km ある道のりを毎日自転車で通学するのは大変でしたが...

無事前期試験で合格し、当時は何の具体的なプラン・ビジョンもなく、 「大学に行けば自分の好きなことを学べる!」という希望だけを胸に大学へと通い始めました。 そして、新学期早々、現実を突き付けられることになりました。

大学 1 回生

終わらぬ課題・加速する焦り

前期が始まり弊学科では、一つの講義が 90 分、多い日では1限(8:45~)から5限(~18:00) までありました。 当然各講義では課題が出されるわけですが、講義の内容すらよく理解できぬまま課題を解く羽目になり、朝までかかることもしばしばでした。 課題の量的に、京都大学工学部情報学科の学生にとって1回生の前期が最も辛いのではないかと思います。

さらに、物理学実験なる(実験自体は楽しいが)レポートの量がえげつない講義を受講していたため、 これも提出当日の朝までかかることが良くありました。

1回生前期は1週間のほとんどを課題に費やし好きなことを勉強できる時間はほとんどなく、 おまけに睡眠時間すらままならぬ状況でした。

また、家庭の事情で京都に下宿できず大阪から通学していたため、往復3時間かけて慣れない電車通学に体力を削られていきました。

孤独な闘い・削られる命

睡眠もままならぬ状態でそのような生活をしていて何も起こらないわけがありません。 半年で体重は 10kg 以上減り、精神的にも突然泣き始める、自殺願望などの異常が出てきました。

さらに、大阪からの通学という点で下宿をしている人に比べて気軽に相談できるような友人を持つことも出来ていない状態でした。

そんなこんなで、半年間は命を削りながら耐える綱渡り状態が続きました。

COVID-19 でリモート講義となっている1回生の方たちが辛い思いをしているのは痛いほど分かります。

終わる地獄

前期試験を終え、夏休みとなり地獄は終わりを迎えました。 夏休み中は反動で2か月間ずっとただダラダラ過ごす毎日が続きました。

夏休み期間中に自分の人生についていろいろと考え、 それまで学業を重視する考えを投げ捨て、自分のやりたいことをやることにしました。

もちろん、まったく勉強をしないわけではなく、無理をしない範囲で頑張りつつ自分のやりたいことを優先するという方針です。 高校生までは京都大学に行くためにやりたいことを押し殺して学業最優先で取り組んでいたわけであり、当時の自分としては大きな転換でした。

何事もなかった後期

夏休みで考え方を切り替え、できることをやりつつ自分をやりたいことをやっていました。

実のところ、いろいろと手を出していたので何をしていたのかはそれぞれ覚えていません。 唯一所属していたサークルの「機械研究会」にちょこちょこ顔を出すようになり、NF で作品を展示していたような気がします。

そんなこんなで1回生後期は追いつめられることもなく平和に過ごすことができました。

大学 2 回生

怒涛の1回生を終え、計算機コースに配属されました。 2回生では、それとなく講義を受けつつ色々とやりたいことをやっていました。 具体的には「アルバイト」と「ロボコン」です。

両親から食費として一定額を毎月もらっていたのですが、好きなことに使おうとすると自分で稼ぐ必要があります。 4月ごろに生協のアルバイト紹介で百万遍の近くにある会社がエンジニアのアルバイトを募集していたため、勉強になるかもと応募してみました。 面接をして無事採用されたのですが、初めての賃金労働で最初は分からないことばかりで大変でした。

サークルの方で「NHK学生ロボコン」という国内の学生ロボコンでは最大の大会に参加することになりました。 サークル内でメンバーの募集がかかった時、「なんとなく楽しそう」という楽観的な考えでメンバーとなりましたが、 実際にはかなり大変でした

学業は「上回履修」なる制度を利用して3回生配当科目でおもしろそうな講義を受講してたりしました。

大学 3 回生

やりたいことをやりつくした2回生は自分の人生においても大きな転換点でした。 3回生は講義自体が少なく、自由な時間が多いため何かしたいなぁと考えていたところ、 学生ロボコンのメンバーの一人から「未踏」なるプロジェクトに応募しようと声がかかったので グループで応募したところ、採択されたため、その開発に取り組んでいました。

専門性の高い講義や 計算機コース内では不評な計算機科学実験も楽しみながら受講していました。

大学 4 回生

無事そこそこの成績を収めていたため、第一志望の研究室に配属されました。 研究室ではIoT ネットワークのセキュリティについて研究しています。

研究自体も楽しいのですが、研究室に所属することで、 「研究室の計算資源を(ほぼ)自由に利用する」、 「研究室の機材を使って(ほぼ)自由に遊べる」 などの権利を獲得したため、存分に権利を活用して遊んでいます。

イベントごとに振り返る大学生活

アルバイト

2回生の4月から同じバイトを続けているのですが、アルバイト先の方の影響で 自分がやりたい研究分野が決まったり、 それまで知らなかった世界を知ることができたりなど、かなり良い影響を受けました。

仕事内容も研究っぽいことをして対外発表をする機会を頂くなど、大学に通っているだけでは出来ない経験もさせてもらいました。

色々と書きたいことはあるのですが、契約上書いてもいいか不明瞭なので今回はパスとします。

ロボコン

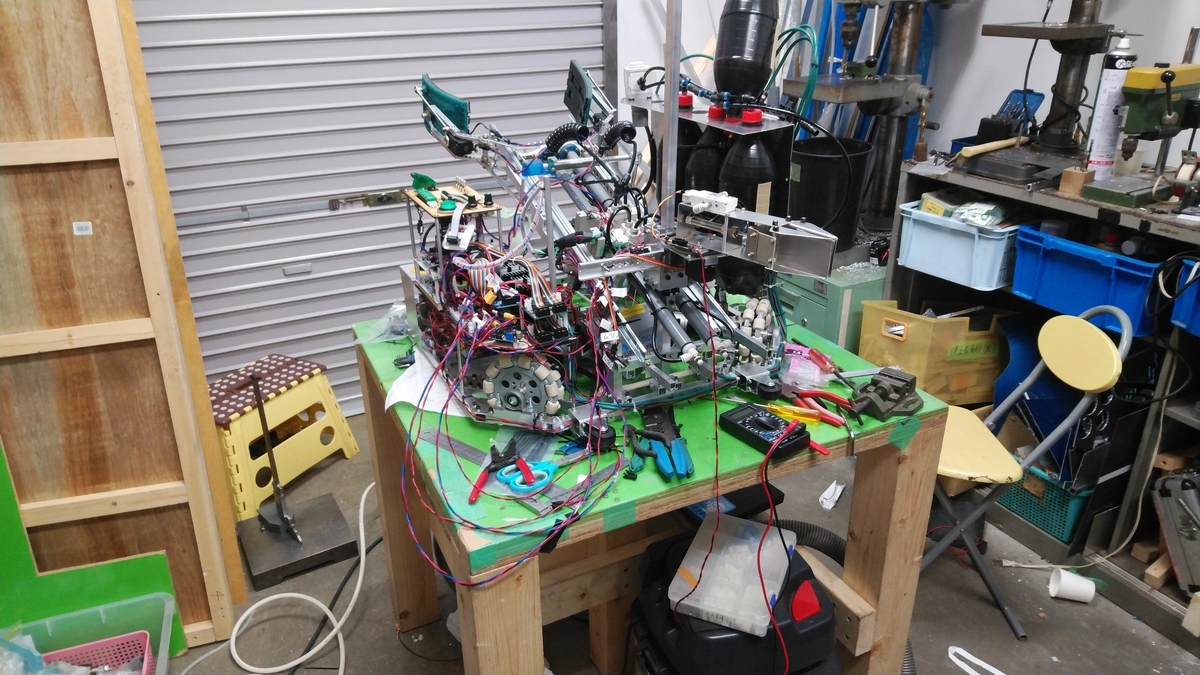

機械研究会というサークルで2回生の夏休みから3回生の夏休みの約1年間、NHK学生ロボコンに取り組んでいました。

機械研が学生ロボコンに出場するのは約15年ぶりで、技術的な資産がないだけでなく練習をする場所の確保すらままならない状態でした。 出場するために各メンバーが奔走して場所の確保やロボットの製作資金をかき集めるなど苦難の連続でした。

製作資金は OB の方からの寄付を頂き、感謝の限りです。 結局練習場所は、「ルネ」の横にあるサークル棟の屋上となり、1~4 月は寒空の下で夜通しロボットを動かしながらみんなでデバッグをしていました。

事前審査であるビデオ審査の締め切り直前では、 全員が限界まで知恵を絞って試行錯誤し、なんとか15年ぶりに本選出場が決まりました。

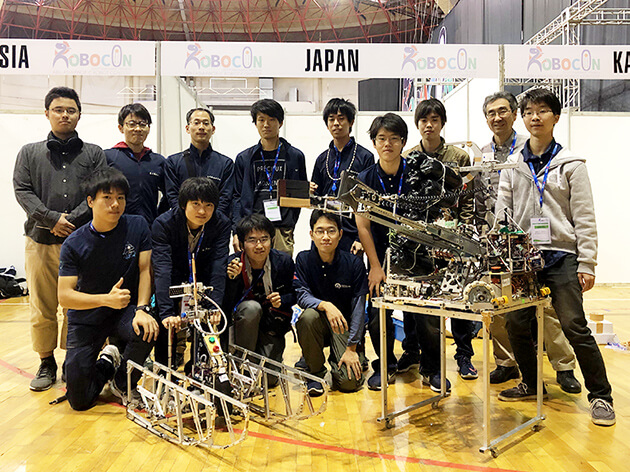

大会当日は「1回でも勝てれば万々歳」と言っていたのですが、実際の試合ではあれよあれよと勝ち進み、 訳が分からない状態で優勝しました。

NHK学生ロボコンでは優勝したチームが ABU ロボコンという世界大会(アジア・太平洋圏)に進出するのですが、 全く想定していなかった事態で翌日からドタバタと準備することになりました。

ロボットの改修だけでなく、メンバー全員分の旅費やその他手続きなどあれやこれやてんてこ舞いになりながらなんとか処理していました。

書き始めるときりがないので適当にはしょりますが、大会では 8 位となり、世界を相手にした貴重な経験が出来ました。 負けた試合の原因が僕の担当範囲の動作不良で自分の詰めの甘さを痛感しました。(試合前後の記憶があまりない)

海外のチーム(特に中国の代表チーム)の方たちとは自主的にホテルで意見交換会をしたりする中で 海外の学生のレベル・向上心の高さを目の当たりにし、身の引き締まる思いでした。

未踏

2019年度の未踏事業に応募し、採択されました。

詳しい体験記はほかのメンバーの記事があります。

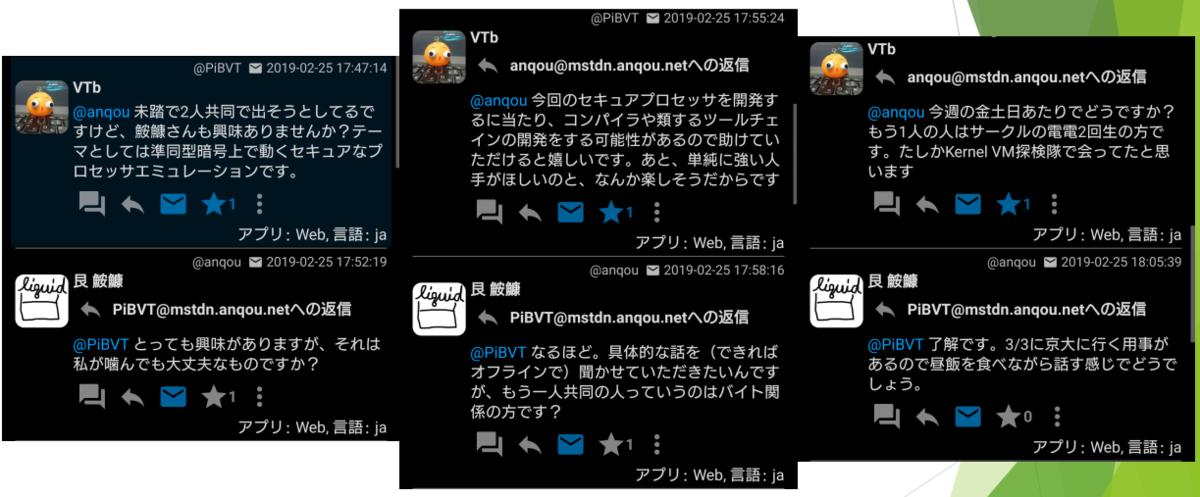

きっかけは、2019年の2月末に学生ロボコンで同じメンバーだった @nimdanaoto と機械研の工作室で 雑談をしていたところ「おもろいアイデアあるで。」となり、ちょうど未踏事業の応募期間だったため応募することにしました。

アイデアを出すうちに「独自 ISA のコンパイラとかツールチェインを書ける人が欲しい」と なったので、偶然Cコンパイラを書ける深海魚 @ushitora_anqou がいたため チームに引き込み、3人で応募することになりました。

その後、採択の通知が届き、未踏事業として約9か月間取り組んでいました。 取り組んでいた内容は各種発表などで詳細にあるので割愛します。

相応の成果を求められながら独自のアイデアで開発を行う経験は初めてで、 期間中はメンバーとアイデアや実装方針を巡って口論になることが多々あり、 メンバーのうち1人は「もうあんな経験は二度としたくない」というほどにはお互いにギスギスすることもありました。

最後はうまくまとめ上げることが出来てよかったものの、一つ間違えば大変なことになっていたと思います。 その後、ありがたいことにスーパークリエーターに認定していただいたり、VSP に関する論文が USENIX Security '21 に採択されたりしました。 成果がいろいろな形で評価され、開発者としてはうれしい限りです。

最後に

1回生のころは一人で呆然としていたのですが、2回生以降は友人達のおかげで非常に濃厚な日々を過ごすことができとても感謝しています。 気軽に話せる友人がいると、いろいろと意見やアイデアの交換ができ一人では無理なことも出来るということを感じることが多々ありました。 大学生活4年間でそういったことを実際に体験できたのは貴重な経験だと思っています。 学部卒業後は現在所属している研究室で引き続き修士学生として研究に取り組んでいきます。

長々と駄文を垂れ流しましたが、読者の方に楽しんでいただけたのなら幸いです。

5日目は高林さんです。どのような記事を書かれるのか楽しみです。 それでは。